锻造轴锻件的工艺技术是机械制造中的关键环节,涉及材料选择、加热、成形、热处理及质量控制等多个步骤。以下为详细的工艺流程及关键技术要点:

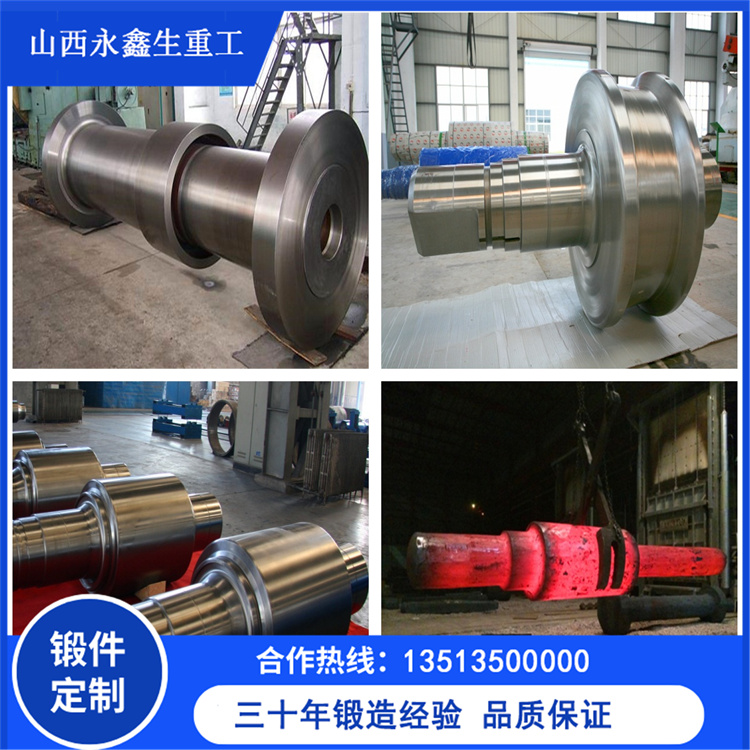

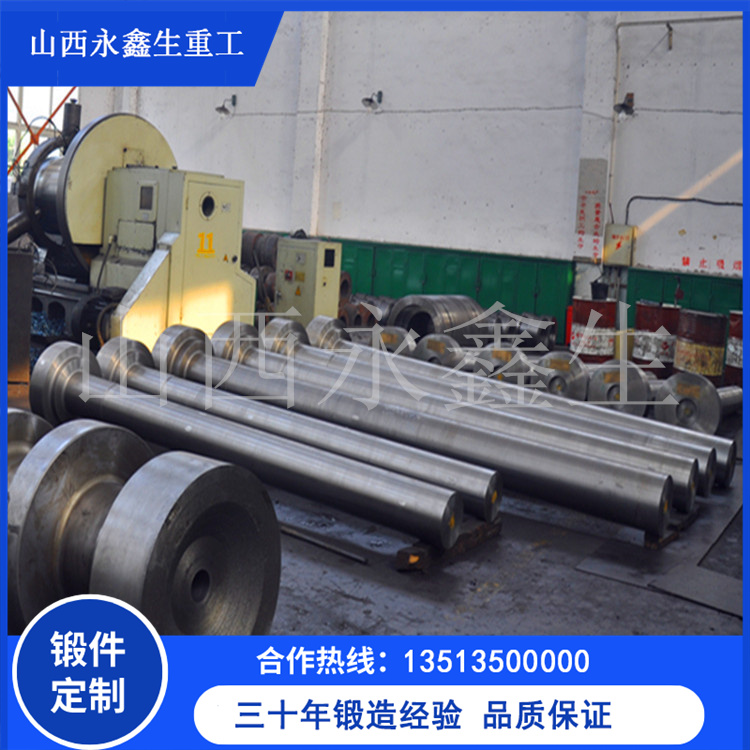

轴类锻件是机械传动系统的核心部件(如主轴、传动轴、曲轴等),需具备高强度、耐磨性、抗疲劳等性能,广泛应用于汽车、风电、船舶、航空航天等领域。

常用材料:

碳钢:45#、40Cr(中低载荷轴类);

合金钢:42CrMo、34CrNiMo6(高强韧性要求);

不锈钢:304、316(耐腐蚀环境);

特殊合金:钛合金、高温合金(航空航天领域)。

材料预处理:

棒材需经超声波探伤检测内部缺陷;

表面车削去除氧化皮及裂纹。

加热设备:燃气炉、电炉、感应加热(高效节能)。

温度控制:

始锻温度:碳钢1100-1200°C,合金钢1050-1150°C;

终锻温度:碳钢≥800°C,合金钢≥750°C(避免低温锻造导致裂纹)。

关键技术:

避免过烧(晶界氧化)和脱碳(表面碳流失);

采用梯度加热,减少热应力。

自由锻造:

适用于单件小批量生产,通过镦粗、拔长、冲孔等工序逐步成形;

控制锻比(变形量≥3:1)以细化晶粒。

模锻:

闭式模锻精度高(余量0.5-2mm),适合大批量生产;

预锻+终锻多工位设计,减少材料浪费。

特种锻造技术:

径向锻造:用于阶梯轴、锥形轴,提高材料利用率;

等温锻造:针对钛合金等难变形材料,降低变形抗力。

预备热处理:

正火:消除锻造应力,均匀组织;

退火:降低硬度便于切削加工。

最终热处理:

调质处理:淬火(850-880°C)+高温回火(500-600°C),获得回火索氏体组织,提升综合力学性能;

表面淬火:感应淬火、激光淬火,提高轴颈部位耐磨性。

粗加工:车削外圆、端面,预留精加工余量(0.3-0.5mm);

精加工:磨削、抛光,保证尺寸精度(IT6-IT7)及表面粗糙度(Ra≤0.8μm);

后续处理:喷丸强化(提高疲劳强度)、镀铬/渗氮(表面防腐)。

缺陷检测:

内部缺陷:超声波探伤(UT)、磁粉探伤(MT)检测裂纹、夹杂;

尺寸检测:三坐标测量仪、激光扫描验证几何公差。

金相组织:

晶粒度评级(通常要求5-8级);

非金属夹杂物控制(≤B类1.5级)。

力学性能测试:

拉伸试验(抗拉强度、延伸率);

冲击试验(-20°C低温冲击功);

硬度检测(调质后HB 250-320)。

折叠与裂纹:优化模具圆角半径,控制锻打速度;

晶粒粗大:提高终锻温度下的变形量,或增加后续正火工序;

尺寸超差:采用数控模锻设备,实时监控模具温度。

数值模拟:通过DEFORM、QForm等软件模拟锻造过程,预测流线分布、缺陷位置;

近净成形:精密锻造减少加工余量,降低成本;

自动化产线:机器人上下料+智能温控系统,提升一致性。

风电主轴:42CrMo4材质,模锻+调质处理,抗拉强度≥900MPa;

汽车曲轴:非调质钢(如38MnVS6),控锻控冷技术替代调质,节能30%。

通过优化锻造工艺参数和严格质量控制,可确保船用锻件满足高强度、长寿命的使用需求。实际生产中需根据材料特性、设备条件及产品要求灵活调整工艺路线。