船用锻件制造领域近年来在材料科学、工艺技术和装备水平等方面取得了显著成就,主要体现在以下几个方面:

高性能合金应用:

采用镍铝青铜(NAB)、高强度不锈钢、钛合金等新材料,显著提升锻件的耐腐蚀性、抗疲劳性和低温韧性,适用于深海装备及极地船舶。

复合材料与梯度材料:

通过复合锻造技术(如钢-钛复合)实现材料性能优化,满足船体锻件轻量化与高强度需求。

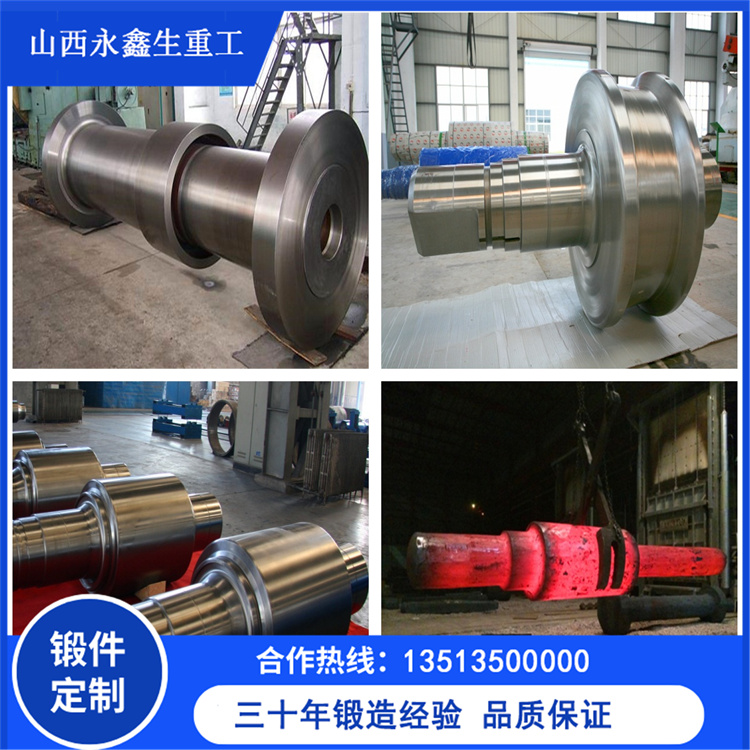

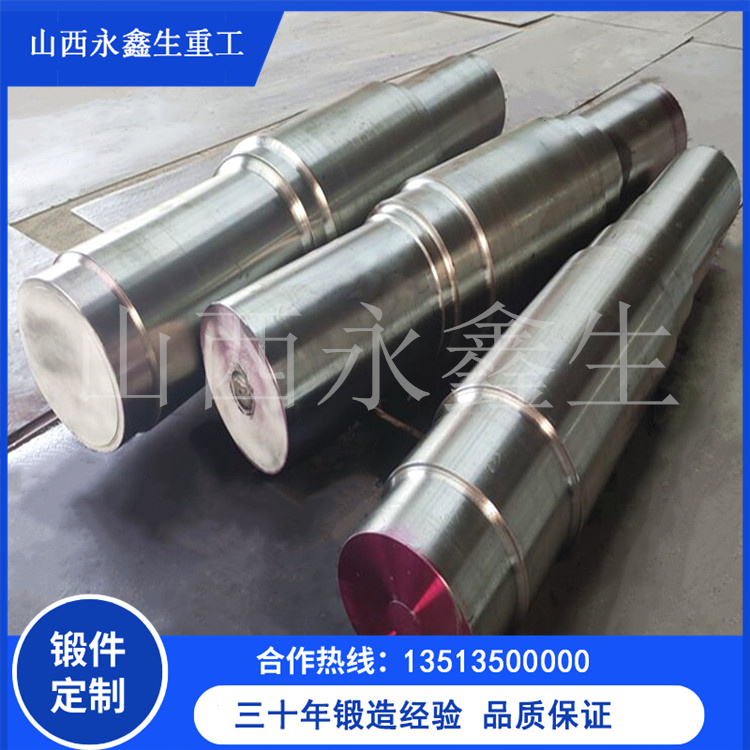

精密锻造技术:

采用等温锻造、近净成形(Near-Net Shape)工艺,减少加工余量,提高材料利用率(可达90%以上),典型应用包括船用曲轴、推进器叶片等复杂部件。

增材制造结合锻造:

通过3D打印预制坯+锻造的混合工艺,制造高精度船用齿轮、阀体等,缩短生产周期30%以上。

数字孪生与模拟仿真:

利用有限元分析(FEA)优化锻造工艺参数,预测缺陷(如空洞、裂纹),使产品合格率提升至99.5%以上。

智能生产线:

配备工业机器人、AI质检系统(如视觉识别缺陷),实现锻件全生命周期追溯,例如中国一重、二重等企业已建成智能化锻造车间。

大型船用曲轴:

中国成功锻造出全长16米、重200吨的VLCC(超大型油轮)曲轴,打破日韩垄断。

LNG船配套锻件:

开发出-196℃低温韧性锻钢,用于LNG燃料舱阀门和管道系统,满足国际标准(如IMO Type C储罐)。

航母与潜艇部件:

高强度耐压壳体锻件(如093型潜艇耐压舱段)、电磁弹射轨道用特种钢实现自主供应。

标准体系完善:

中国船级社(CCS)、挪威船级社(DNV)等认证的锻件覆盖全船型,部分产品通过美国ABS、法国BV等顶级认证。

绿色制造:

采用清洁能源(如电渣重熔技术)降低碳排放,符合IMO 2020低硫法规和欧盟绿色船舶要求。

韩国现代重工:

全球首次将AI应用于船用锻件热处理工艺控制,能耗降低15%。

日本JCFC:

开发出世界最大船用柴油机锻钢连杆(单件重12吨)。

中国中船重工:

自主研制的2205双相不锈钢舵杆锻件,寿命较传统材料延长2倍。

超大型化与轻量化:

随着24000TEU集装箱船、核动力破冰船等发展,锻件向更大尺寸(如直径≥8米环件)、更高比强度方向演进。

智能化深加工:

结合5G+物联网实现远程运维,推动锻造工厂向“黑灯工厂”转型。

这些成就标志着船用锻件制造已从传统重工业向高技术、高附加值领域跨越,为全球船舶工业的安全性和可靠性提供了核心支撑。